<<前年 | 翌年>>

<< 2024年5月 >>

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 5月31日(金) クレマチスのオリジナルトートバッグ

- クレマチス園では、遅咲きの花が見ごろを迎えています。

あっという間に、会期もあとわずかです。

クレマチス園公開にあわせて、オリジナルグッズのトートバッグを販売中です。

園芸にも買い物にも便利なゆったりサイズで、私も愛用しています。

クレマチス園で人気のカザグルマをデザインのモチーフにしています。

2020年に作り、その年の公開期間には諸般の事情で販売ができなかったのですが、

その後、販売をはじめると驚くほどの速さで売り切れた人気のバッグです。

色合いが少し明るくなり、筑波実験植物園で限定販売中です!

数に限りがありますので、お早めに教育棟のショップをのぞいてみてください。

教育棟では、皆様からたくさんのメッセージをいただいております、

みごろの植物第1000号発行のミニ展示も開催中です!

(昨日のブログをご参照ください)

今週末は雨も降りますが、雨に濡れたクレマチスも美しいです。

この機会に、ぜひご来園ください。

クレマチス園管理人 村井

ページトップへ

- 5月30日(木) みごろ1000号記念展示 ~たくさんのコメント、ありがとうございます!~

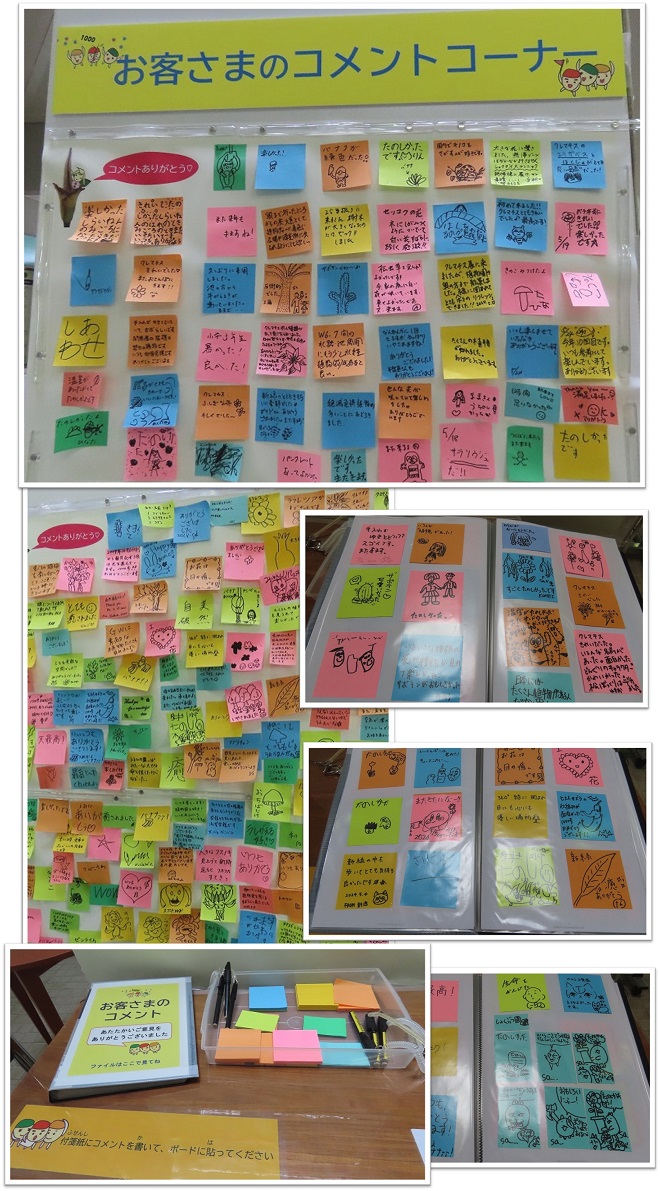

- こんにちは、登録室のTです。現在教育棟で開催中の「植物園みごろ1000号記念」展示では、来園者の皆様からのコメントを直筆で書いていただくコーナーを設けています。5週間が経過し、約400件のあたたかいメッセージをいただいています。文字や内容から判断して、就学前の小さなお子様のお声もあれば、長年通っていただいているご高齢の常連さんのお声もあり、本当にうれしく思います。

皆様からのメッセージはとても励みになります。2020年以降の企画展では、コロナ禍の影響もあり、webアンケートという形でご意見ご感想をお寄せいただいているため、回答者の年齢に偏りがあり、回収数もコロナ前(紙回答)より少なくなっていました。そんな中、2022年と2023年の「夏休み植物園フェスタ」では、展示室内で直接コメントを書いていただくコーナーを設けたところ、想定以上の大反響がありました。サインペンで書かれたイラストやメッセージからは、来園者の皆様の植物園への熱い思いが伝わってきて、大変感激します。

この展示は6月9日(日)までです。残り10日程ですが、期間中に植物園にお越しの際は、植物園へのひとことメッセージもお残しいただけると幸いです。よろしくお願いいたします

ページトップへ

- 5月23日(木) みごろの植物ベスト10発表!! ~みごろの植物1000号(2024.4.25発行時点)

- 植物園で発行している「みごろの植物」パンフレットが4/25で1000号を迎えました。

これまで最も多く「みごろの植物」に紹介された植物を集計してみた結果がこちら!

温室は定番の植物が、温室は秋〜早春に長く見ごろが続く植物が上位を占めていました。

1000号記念の特別展示は6/9まで教育棟で開催しています(6/2までの予定でしたが、1週間延長します)。

植物園職員の思いがこもった展示をぜひご覧ください!

温室

1 カカオ

2 アカバナナ

3 レモン‘ポンデローザ

4 ヒスイカズラ

5 センナリバナナ

6 ショクダイオオコンニャク

7 サンジャクバナナ

8 ウンカリナ・グランディディエリ

9 ポインセチア

10 ナツメヤシ

屋外

1 ウメ(園芸品種)

2 メタセコイア

3 シナマンサク

4 落葉広葉樹林

5 ハクモクレン

6 ヤマボウシ

7 パンパスグラス

8 ハンゲショウ

9 イイギリ

10 ソシンロウバイ

ページトップへ

- 5月21日(火) エゴノキの不思議 ~エゴノキの木(気)になるもの

- こんにちは。登録室のTです。初夏というより真夏を思わせる暑い日が続いています。植物園の木々たちも新緑から万緑へと様子が変わってきました。

開花調査で定期的に園内を観察して回っていると、いつもあれこれと気になることに遭遇します。同じ植物であっても、個体ごとに開花時期はもちろん全体の様子なども異なっています。植物園はまさに不思議の宝庫です。

そんな「不思議」の中から今日ご紹介するのは、園内あちこちにあるエゴノキについてです。初夏に白い花を咲かせ、辺りにほのかな甘い香りを漂わせているので、昆虫たちにもさぞ人気だろうと思いきや、下向きに咲くこの花の花粉や蜜の恩恵にあずかれるのは、脚力があり働き者のハナバチだけです。

エゴノキを利用する昆虫はハナバチだけではありません。初夏になるとエゴツルクビオトシブミという昆虫が、幼虫の揺り籠となる葉巻を作りにやってきます。でも、どのエゴノキにも揺り籠ができているかというと、そうでもないようです。園内で一番人気は、H1エリアにあるエゴノキです。不思議なことに、この木に花が咲いているのを見たことがありません。代わりに毎年たくさんの揺り籠が揺れています。葉巻が多すぎて花が咲かないのではないかと思うのですが、なぜこの木ばかりが狙われるのかそれも不思議です。

エゴノキにはエゴノネコアシという虫こぶができる木もあります。エゴノネコアシアブラムシによって形成される黄緑色の虫こぶで、ネコの足に似ているのでそう呼ばれます。ほかにもエゴタマバエは、エゴノキの葉裏に卵を産み付けエゴノキハヒラタマルフシという虫こぶを作ります。いずれにしても、エゴノキにとっては迷惑なことでしょう。

季節が進み果実ができると、今度はヤマガラがやってきます。梢でコツコツ実を割って食べるだけでなく、冬のえさ不足に備えて貯蔵することも怠りません。ほとんどは食べ尽くすようですが、余ったり掘り起こし忘れたりしたものが芽吹けば、それこそがエゴノキの作戦ですが、ヤマガラにとっても将来への投資となるのですから、こちらはWin-Winの関係と言えますね。

ページトップへ

- 5月18日(土) クレマチスコレクションの冊子を配布します!

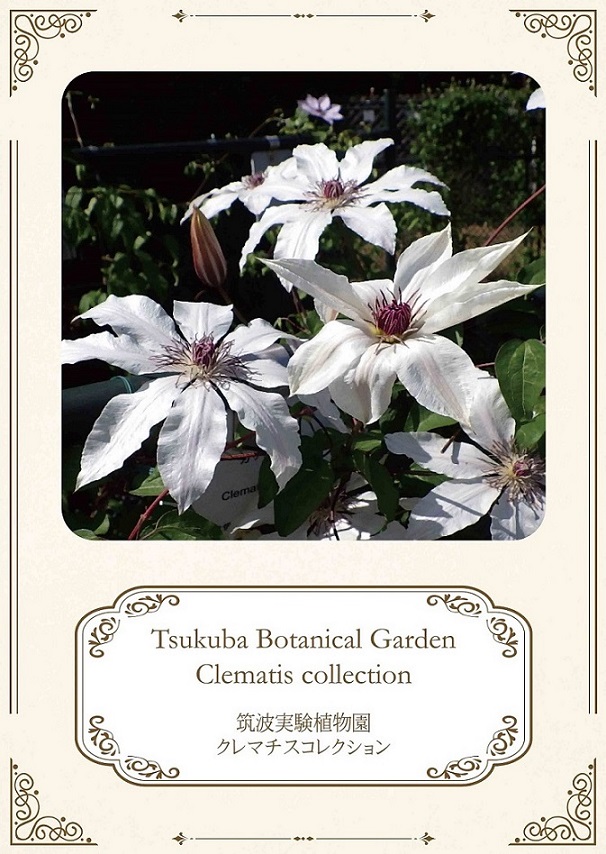

- クレマチス園管理人の村井です。

昨年、当園の40周年を記念して配布したクレマチスの冊子、

今年も配布いたします!本日、5月18日(土)からです。

頑張って咲いてくれているクレマチスたちと、

そんな花たちを見に来てくださる皆さまに感謝して、

部数は、3990(語呂で、サンキュークレマチス)準備いたしました。

昨年よりも多めですが、数に限りがございますので、お一人様1部まででお願いします。

これから遅咲きの花が本番を迎えます。

ぜひご来園ください!

*******************

書籍「植物園へようこそ」が出版されました!

詳しくは、昨日のブログをご覧ください。

*******************

ページトップへ

- 5月17日(金) この一冊で筑波実験植物園をもっと楽しく!植物園の本を出版

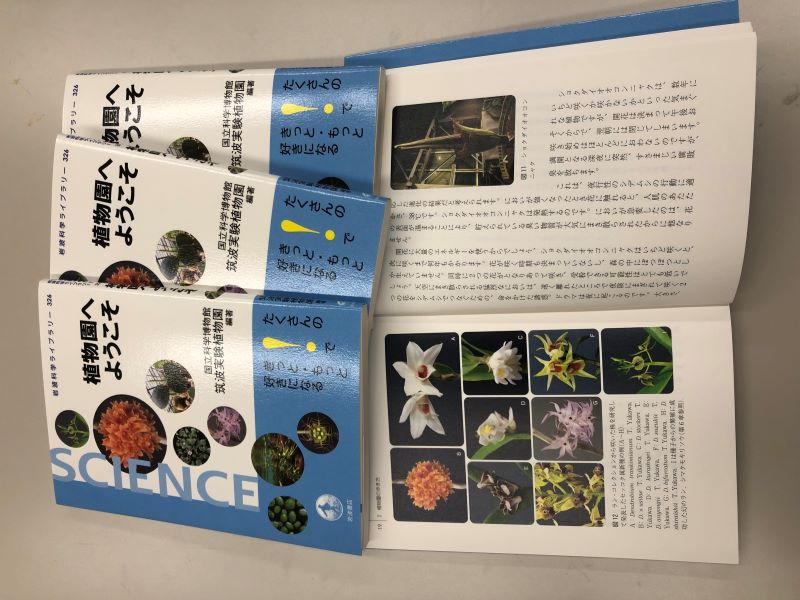

- 園長の細矢です。

筑波実験植物園では、この度、植物園をもっと楽しんでいただくために岩波書店の岩波科学ライブラリーから「植物園へようこそ」という本を出版しました。

この本は、当園にある特徴的・魅力的な植物の紹介から研究・保全・普及活動、そして活動を支えるバックヤードまで、筑波実験植物園の表と裏を紹介するもので、現場の関係者に原稿を書いてもらいました。

もちろん、他の植物園の紹介もあります。

この本があれば、筑波実験植物園を歩くのがもっと楽しくなるのは間違いなし!

ぜひ、本書を片手にご来園ください。

ページトップへ

- 5月11日(土) みごろの植物1001号(2024.5.10発行) ~第1位はバラ園

- こんにちは、登録室のTです。

「爽やかな5月」と言っていたのは遠い昔。5月に夏日を観測する日数が年々増えているようです。この先の気温も気になるところです。

さて、【みごろの植物1001号(2024.5.10発行)】の第1位は、バラ園です。先週はまだ蕾が多かったのですが、気温の上昇とともに開花が進み、色とりどり、様々な品種が咲き誇っています。

そして、今週の「みごろの植物」第1位の速報を知った屋外班のスタッフが、急遽、バラ園の遊歩道に木材チップを敷いてくれました。凸凹がなくなり、お子様や高齢の方にも歩きやすい道になりました。

筑波実験植物園のバラ園は、バラ専門のフラワーパークではありませんので、初めて来た方は「え?こんな小さいの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、5/10現在、20品種以上の花をご覧いただくことができます。まだ蕾の品種もたくさんありますので、次々と楽しめると思います。

植物園にお越しの際は、ぜひバラ園にもお立ち寄りください。

ページトップへ

- 5月10日(金) ショクダイオオコンニャクの周辺で ~菌とランとコンニャクと・・・

- こんにちは、登録室のTです。皆様ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか。当園では、クレマチス園公開と天候に恵まれたこともあり、4/27(土)~5/6(月・祝)の10日間で8790人の来園者がありました。ありがとうございました。

さて、今日の話題は、熱帯雨林温室1階に展示しているショクダイオオコンニャクに関係する興味深い出来事についてです。

話題①

2023年5月に開花したショクダイオオコンニャクの人工授粉に成功。得られた種子から発芽(2023年12月)し成長を続ける子株を、現在、親株と同時に見られるよう展示しています。

※ショクダイオオコンニャクの栽培経過の詳細は、「コンニャク日記」にてご覧いただけます。

話題②

親株のショクダイオオコンニャクの根元では、ホンコンシュスランが芽生えました。もちろん自然に生えてきたものです。通路を挟んだ向かい側にホンコンシュスランの株があるので、おそらくここから種子が飛んできたのでしょう。でも、ランの種子が発芽するためには菌の助けが必要だったはず。どんな菌がこの土の中で働いているのでしょうね。

話題③

4月28日のこと。来園者から「葉の出ているショクダイオオコンニャクの根元で、見たことのない黄色いきのこが生えています。ショクダイオオコンニャクは菌に弱いとのことですが、大丈夫ですか?あのきのこは何ですか?」とのお問い合わせがあり、実際に自分で現場を確かめに行き、研究員や温室スタッフにも聞いてみたところ、以下のような回答がありました。

●保坂博士の回答

・黄色いきのこは、《コガネキヌカラカサタケ》もしくはその類似種です。

・鉢植えであればあらゆる所から生えるきのこです。東南アジアなど熱帯地域から輸入された腐葉土から発生することが多いため、熱帯原産種が生えることがあるのは間違いないでしょう。一方でもとから日本に類似する種が分布している可能性は排除できません。

・本菌はとくに病原性は知られておらず、いわゆる腐植土に生えるきのこなので、同じ鉢に生えているとしても、おそらくショクダイオオコンニャクへの悪影響はないと思う。個人的にはむしろ、落ち葉などを土に還す働きをする腐生菌なので、潜在的にはいっしょに植わっている植物へプラスの働きをしているのではないかと考えています。

●温室スタッフの回答

このきのこは以前よりよく発生しています。いつもはきのこが大きくなる前に取り除いていました。保坂博士の説明にもあるように、鉢に使われている腐植土から発生しており、植えている植物に今のところ悪い影響はみられません。

※ショクダイオオコンニャクは繊細で傷などに弱いため、茎や土には触れないようお願いします。

※黄色いきのこは、すでに取り除いており今は見られません。

|

ページトップへ

![]()