- 筑波実験植物園の研究

- 分子系統解析と分類学の統合

- 絶滅危惧植物の進化と保全に関する研究

- 生物の相互関係が創る生物多様性の解明

- 生物多様性の解明に向けた生物多様性地形図の作成

絶滅危惧植物の進化と保全に関する研究

過去と現在の大量絶滅

生物の誕生と絶滅は、生物の自然な姿です。過去数億年の間に、大規模な絶滅が5回起ったことが化石のデータからわかっています。もっとも大規模なものは、ペルム紀の終わりに起った絶滅です。白亜紀末期には恐竜が絶滅するなど大量絶滅が起こりましたが、原因は隕石の衝突に因る気候変動であると考えられています。このように地球の変動は当時の生物に深刻な影響を与えたのです。大量絶滅以外でも生物は絶滅を繰り返してきました。

一方、増大する人類の社会活動により植物の生育環境が著しく損なわれ、また乱獲のために、多くの植物が絶滅の危機に瀕しており、既に絶滅したものさえあります。日本の維管束植物7000種(変種・亜種を含む)のうちの4分の1の1700種が絶滅危惧植物です。このままの状態がつづけば、自然に起こった絶滅よりも、100~1000倍もの高いスピードで絶滅に向かっていると指摘されています。

筑波実験植物園は、今絶滅の危機にある植物が進化的にどのような実体であるかを明らかにする研究を行っています。以下はその例です。なお、この研究は国立科学博物館重点研究「日本における絶滅危惧植物に関する研究」および国立科学博物館基盤研究「日本固有・狭分布種の実体と起源の解明」の成果の一部です。

シビイタチシダ

この植物は、鹿児島県紫尾山の麓にのみ生育していたシダですが、現地では既に確認ができない野生絶滅の状態にあります。しかし、少数個体が筑波実験植物園に保存されていました。このシダは無配生殖(アポガミー)で繁殖し、別の種の交雑によってできた種だと考えられてきました。そこで、分子系統解析を行なった結果、ギフベニシダとオオイタチシダを両親種にして、複数回生じたらしいこととがわかりました。

また、植物園に保存されていたシビイタチシダを増殖する試みも行っています。胞子から増殖された次世代のシビイタチシダは、現在 50株以上が順調に生長を続けており、当面の絶滅の危機は回避されたと言えます。

シビイタチシダ

奄美の矮小植物

奄美大島には矮小植物が知られ、そのいくつかが絶滅の危機に瀕しています。仲間のシダの葉が長さ数10cmなのに対して、コビトホラシノブでは数cm以下で、奄美大島のある川にしか生育が知られていない希少種です。アマミデンダも奄美大島に生育する希少種です。このシダはイノデ属に属し、イナデンダなどと同様に小型ですが、分子系統解析から、大型のイノデと近縁であることがはっきりしてきました。矮小種の母種がはっきりすれば、どのように矮小化が起こり種分化が起こったかを解明する手がかりが得られるでしょう。

ヒメミヤマコナスビ(サクラソウ科)も奄美に固有の矮小種です。研究の結果、琉球列島が過去の地質時代に経験した島と大陸、島と島の接続と分断に応じて、隔離された奄美大島で分化したと考えられます。

コビトホラシノブ

アマミデンダ

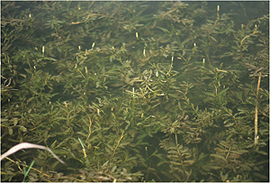

ガシャモク

かつてこの水生植物は本州中部から九州まで広く分布していましたが、現在では北九州の1箇所にしか残っていません。湖沼の干拓によって、自生地が破壊されたためです。ところが、以前生育していた千葉県手賀沼に工事でできた池に現れました。土中に埋もれていた種子が発芽したのです。この埋土種子から、 ガシャモクをよみがえらせることを試みています。

ガシャモク

ガシャモクの花

ラン

ランの仲間は、乱獲・環境破壊によって絶滅が危ぶまれる植物の代表格であり、日本の自生種の3分の2に当たる200種が絶滅の危機にあります。ランは菌類と共生し、生存には菌類が欠かせません。ハマカキランは、クロマツの根に共生する菌類から養分を受け取っていることが判明しました。つまり、クロマツ林があって初めて、ハマカキランは生き続けられるのです。また、ランには、木の上に生える着生植物が多いため、土台となる森林が破壊されると多くのランが絶滅の淵に追いやられます。ランの共生系や着生性の進化を解明する研究を進めています。

ムカゴサイシンの希少性の原因の解明

ムカゴサイシンは、西日本を中心にわずかな自生地しかないラン科の多年生草本です。この植物がなぜ希少なのか原因を調べたところ、特定のひとつの菌の種類と共生しなければ種子から発芽、生育できない可能性が高いことが分かりました。ところがこの共生菌がどんな科に含まれるか、調べても分かりません。これまでに知られている世界中の菌類と一致しないことから、この菌が希少であることがムカゴサイシンの分布を制約していると考えられます。ムカゴサイシンを絶滅から救うためには、この謎の菌の特性を明らかにすることが不可欠です。

ムカゴサイシンの花

日本の着生植物

着生植物は、木の上という、ちょっと変わった場所で暮らしています。熱帯に多くが知られていますが、日本固有の種もあります。日本の種子植物では50種あまりが着生植物ですが、その8割は絶滅危惧種に指定されています。土台となる森林が破壊されれば、着生植物はすみかを失います。大木に着生する種も多く、着生植物の保全には、古くからある森林の長期的な保護が必須なのです。

日本固有で絶滅の恐れのある着生種、フガクスズムシソウ、クモイジガバチソウ、アクシバモドキなどを中心に、近縁な地生種を特定し、近縁な地生種と比べて着生種はどのような特徴をもつのか、どのような変化が起こり木の上でくらすようになったのかを調べています。フガクスズムシソウでは、近縁な地生種と比べると、共生菌パートナーが変わっており、菌の変化が植物の生育に重大な影響を及ぼすことがわかってきたことから、菌パートナーの変化が木の上への進化に関わっていることが考えられます。

木の上に着生するフガクスズムシ

琉球列島に分布する絶滅危惧植物の実体把握

日本は世界的に絶滅危惧植物の密度が高い地域で、特に琉球列島は小笠原諸島とならび絶滅危惧植物が集中している地域です。しかし、琉球列島の植物系統分類研究は未だ不十分で、私たちが知らない絶滅危惧植物、分類や起源がはっきりしていない絶滅危惧植物が多くいると考えられています。筑波実験植物園ではそれらの絶滅危惧植物に関する系統・分類学研究を行っています。

新記載されたアマミマツバボタン

野生絶滅種コシガヤホシクサを野生に帰すための研究

コシガヤホシクサは、1994年に唯一の自生地(茨城県下妻市砂沼)で水管理方法が変わったために消滅し、その後は植物園などでのみ保存されている野生絶滅種です。国立科学博物館筑波実験植物園は2008年から、コシガヤホシクサを野生復帰させるための保全研究プロジェクトを開始しました。

この中で、①絶滅以前の水位管理・水環境に戻す社会的取り組み、②種子の保存・増殖体制の構築、③生育環境条件や交配・繁殖特性の研究、を進めた結果、2009年に、16年ぶりに自生地で花が咲き、種子が実りました。その後も、自立した野生集団を目指して、保全研究を続けています。

野生復帰地の茨城県下妻市砂沼では、種子を播いた場所以外にも、個体が広がりつつあります。しかし、年による変動が激しく、野生集団の本当の復活には、もう少し時間がかかりそうです。

コシガヤホシクサ

Eriocaulon heleocharioides (ホシクサ科)

野生復帰地の茨城県下妻市砂沼での

コシガヤホシクサ

絶滅危惧植物を中心とした花と昆虫の関係の体系的解明

被子植物(花を咲かせる植物)のほとんどは、種子を実らせ健全に繁殖を行うのに花粉を運ぶ動物(送粉者)の手助けが必要です。しかも多くの植物種では、送粉者は何でもいいわけではなく、かなり厳密に決まったパートナーだけに繁殖を依存していることが知られています。

しかし個別の植物種がどのような送粉者に繁殖を依存しているかという情報は非常に少ないのです。特に基礎的な研究がよく進んでいる日本の野生植物においてさえ、送粉様式についての情報はごく断片的です。現在危機的状況にある日本の植物相を保全する上でも、このような基礎的情報の価値はますます高まっていると言えます。

そこで私たちは、絶滅の危機にある植物や日本固有の植物を中心に、それぞれの植物種がどのような送粉者に繁殖を依存しているのかという情報を地道に集積しています。このような知識は、私たちを含む生き物のつながりがいかに生物多様性を育んでいるかを広く理解する一助になり、また絶滅の危機に瀕している個々の植物種の保全策を得る上でも重要な指針となるでしょう。

フウランを訪れた送粉者キイロスズメ