<<前年 | 翌年>>

<< 2010年6月 >>

- 6月29日(火) プチ発見

- こんにちは、事務の松本です。

こんなシダもあるんだなあと

「フサフサシダ」

名前がかわいいです

熱帯資源植物温室にありますよ☆

ページトップへ

- 6月28日(月) 自分の木プログラム

- 育成管理の二階堂です。

先日、九重小学校の生徒さんたちが「自分の木プログラム」を行いに来園されました。1年の観察を通じて、自分が選んだ樹木の四季の変化や成長を記録するというものです。

真夏と間違えるほどの空の下で、子供達は一生懸命に植物をスケッチしたり枝の長さを測っていました。暑さも日差しもへっちゃらで、みんな元気元気!私はこっそりパワーをいただきました。

プログラムで使用するワークシートはこちらでダウンロードできます。

樹木があればどこでも気軽に行える体験学習です。興味のあるかた、ぜひ利用してみてください。

ページトップへ

- 6月26日(土) 大きくなりました

- 植物園の谷です。

四月の上旬に手のひら大の実が付きましたとお知らせしました

o○o.。☆ ヒスイカズラ(翡翠蔓) ☆.。o○o

ジェイド・バイン(Strongylodon macrobotrys:マメ科)

◆ 大 ◆ き ◆ く ◆ なりました。

四月上旬には手のひらサイズで葉っぱに見え隠れしていましたが、、、、

もう、逃げも隠れも出来ません!!

立派に成長しました。

中身はどの様になっているのか気になりますか???

そんな興味をお持ちの方 → → →

教育棟の液浸標本を見てください。

大きな種が入っています。

ページトップへ

- 6月25日(金) FIFAワールドカップ〜本日はデンマーク戦!〜

- こんにちは。続けて事務の松本です。

ワールドカップ応援企画第二弾です。

ひきつづき

南アフリカ(の植物が見られるサバンナ温室)より

植物をご紹介いたします。

エウフォルビア・フェロックス Euphorbia ferox

【サバンナ温室】

このとげとげ・・・サボテンそっくりです

でも、サボテン科とは全然違う仲間の植物で

トウダイグサ科の植物です。

「乾燥」という特殊な環境で、体内の水分が出て行かないように!と適応していった結果、類縁関係のない植物同士が

とてもよく似た姿になってしまいました。

このようなことを「収れん」といいます。

ハスとスイレンもよく似ていますが、それぞれ、ハス科とスイレン科の植物です!

ページトップへ

- 6月24日(木) FIFAワールドカップ応援してます!

- こんにちは。事務の松本です。

みなさん、ワールドカップですね。

南アフリカには行けなかったけれど、

南アフリカの植物はすぐそばにある!

それが私の職場です。

そんな素敵な職場より

ここで見られる南アフリカの植物を

しばらくご紹介したいと思います。

ジャカランダ Jacaranda mimosifolia

【サバンナ温室】※今週の見ごろにのっています

中南米が原産で、薄紫色の花が咲きます。

「アフリカの桜」とも呼ばれ、10月〜11月頃の南アフリカのプレトリアでは、開花期を迎えた数万本のジャカランダに街が紫色に染められ、絶景だとか。・・・見たい!

ページトップへ

- 6月23日(水) 夏野菜、すくすく成長中!

- 育成管理の二階堂です。

多様性区の一角にある野菜コーナー、夏野菜の苗がぐんぐん大きくなってきています。トマトやナスをはじめ、枝豆やゴーヤもあります。ズッキーニは大きい黄色い花を咲かせています。

それから不思議な写真をひとつ。おいしそうに実ったキュウリですが、どこか変です。

そう、尻尾のように葉っぱが生えています。ここは前に花が咲いた場所ですが、これからこの葉っぱはどうなるのでしょうか。

ページトップへ

- 6月17日(木) 1周年でした!

- こんにちは。松本です。

なんと

おととい6月15日は、植物園ホームページリニューアル1周年!

1年後というのは、1年前は想像つかなかったけれど

無事にやってきました。

さてさて

1番最初のブログはなんでしょう??

正解はこちら。

奥山先生の「オトシブミ」の話です。

(来る7月21日から始まる「植物園フェスタ」のイベントで、

昆虫観察会(7/25)がありますが、「オトシブミ」も観察できるかもしれません。)

毎日毎日、驚くほどいろいろなことがあります。

まだまだ知られざる植物園の顔を

あの手この手でお伝えしていきたいと思います。

これからもよろしくおねがいします!

ページトップへ

- 6月17日(木) モバイル植物図鑑

- こんにちは。事務の松本です。

入梅しましたね。蒸し暑い日が続きます。

6月16日の朝日新聞で、植物園の「モバイル植物図鑑」が紹介されました。

園内の植物に名前と分布地域などが書いたプレートとQRコードがついています。

読み込むと・・・植物の特長、名前の由来、開花時期や写真などもりだくさんの情報、そして研究者による解説なども読めます。(要通信料)

実物を見ながら解説を読むと、ふむふむと思うことがたくさんあります。

おもしろいですよ♪ぜひぜひお試しください!

ページトップへ

- 6月14日(月) アルバイト永田の植物園ぶらり

- こんにちは!

今回は水草ではなく、「生け垣」です!

つくば植物園の多様性区には「住の植物」として様々な種類の木が幅2mほどのミニ生け垣として植栽されています。

普段、生け垣を気にする事はなかったですが、見比べてみると様々な違いがあることに気がつきました。

サンゴジュという植物は燃えにくい性質がある、とげとげのあるヒイラギは泥棒を威嚇するなど生け垣に採用される理由も面白いです。(植物図鑑をご参照下さい)

売っている木は生け垣にはなっていないので、葉っぱはどのくらいの密度で生えるかとか、高さとか、生け垣を作る予定の方に参考になると思いますので、ホームセンターに行く前につくば植物園でイメージを掴むのがおすすめです!

ページトップへ

- 6月12日(土) 植物を操る昆虫 その1

- 奥山です。

先日植物園の池の畔を歩いていて、とても面白いものを見つけました。写真が何か、分かりますか?

これはドロノキの枝先を写したものです。しかし葉の付け根が何か変ですね。

これはドロエダタマワタムシ(Pemphigus dorocola)というアブラムシの一種が作った虫こぶで、中にはアブラムシの家族がぎっしり住み着いています。

春の芽吹きの頃、樹皮に産みつけられた卵からメスのアブラムシが生まれます(オスは生まれません!)。この一匹のメスがドロノキの新芽に口をさし込み、『何か』を行うと、虫の周りの組織が次第に盛り上がってついには虫を取り囲みます。

何と、植物にとって敵であるはずの虫は、植物自身によって守られてしまうのです。

見事ドロノキを操った雌のアブラムシは、どんどん子供を産み、それに伴って虫こぶもどんどん成長させてゆきます。そして梅雨時になると、虫こぶには小さな穴が開き、翅の生えた子供がそこから次々に飛び出します。

彼らはどこへ向かうのでしょう?

−次回に続くー

ページトップへ

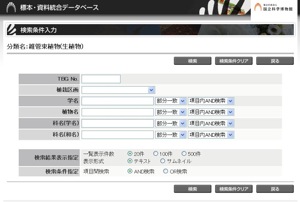

- 6月11日(金) 標本データベースを使ってみよう〜その5〜

- 陸上植物研究グループの海老原です。

http://db.kahaku.go.jp/webmuseum/

「維管束植物(生植物)」の検索方法、続きです。

検索結果一覧では、TBG No.、学名、和名、植栽区画が表示されます。

植栽区画の名前を見ると、園内のどのあたりにあるのかがわかりますね。(公開区域外にある植物もヒットします。ご了承ください)

また、研究目的で資料分譲などを希望される方は、TBG No.でお問い合わせを頂くと簡単に手続きが進められます。

ちょっとわかりにくいのですが、一番左の数字をクリックすると、このような詳細表示画面が開きます。

上下にある「サムネイル表示」ボタンは、本来は写真が表示されるはずなのですが、生植物コレクションでは残念ながらまだ写真は登録されていませんので、クリックしてもあまり意味はありません。

ページトップへ

- 6月9日(水) 標本データベースを使ってみよう〜その4〜

- 陸上植物研究グループの海老原です。

http://db.kahaku.go.jp/webmuseum/

前回は「維管束植物(生植物)」を検索するところまでやってみました。

例えば、植物名=コブシ と入力すると、右下のような検索結果画面が表示されるはずです。ここで注意が必要なのが、検索条件の初期設定が「部分一致」になっているため、「キタコブシ」など、和名に「コブシ」という文字が含まれる種が全てヒットしてしまいます。「コブシ」のみを検索したい方は、「完全一致」を選択して再度検索してみてください。

また、再度検索する際、ブラウザの「戻る」ボタンで検索画面に戻ると、検索条件が入力できなくなってしまいます(原因調査中)ので、結果一覧の上下にある「戻る」ボタンをクリックして戻るようにしてください。

ページトップへ

- 6月8日(火) みんなでウェダーを着よう

- 育成管理の二階堂です。

私達が着ているオーバーオールのようなもの、これはウェダーと言う池などで使う胴長です。

ちょっと前の話になりますが、春と呼ぶにはあまりにも寒い日に(3月4日のブログ参照)ミツガシワを大量に堀あげました。今日はようやくその植え戻しをした次第です。育成管理室の通常作業の中で行うべきだったのでしょうが、あまりの株の多さとその重さに心が折れ、思わずこの日の園内整備で人夫を募りました。

区画担当者である田中研究員のみごとな手口に引っかかり、植物研究部の研究員を始め、支援研究員から大学院生、アルバイトなど、元気な男達が集められました。

どうでしょうか、植物園のパワーが感じられる一枚です!

ページトップへ

- 6月5日(土) 園内の地衣類「ヒメジョウゴゴケ」

- 植物研究部の大村です。

園内は花々が咲き乱れて、気持ちの良い季節になりましたね。

菌類と藻類の共生体である地衣類では花は咲きませんが、菌類の胞子を作る器官の子器をつけることがあります。

ヒメジョウゴゴケは、漏斗という名前の通り、ラッパのような形の小さな地衣類です。園内で見かけたヒメジョウゴゴケには子器(茶色の部分)がついてミルククラウンのような素敵な形になっていました。

大きさは1cmにも満たないのですが、岩や土の上で見つけることができます。

水で濡らしてあげると、色が鮮やかになります。

ページトップへ

- 6月3日(木) イイギリが開花

- 登録室のuです。

常緑広葉樹林区画の園路にイイギリの雄花がたくさん落ちていました。

ふわふわして丸く、いい匂いがします。

樹高が高いうえ、まわりの木も葉を茂らせているので、木に咲いた花を見つけるのはなかなか難しいのですが、突如として地面に落ちた花で、開花に気づかされます。

昨日の園整備時にスタッフや学生10人ほどで拾い集めて押し花にしました。うまく仕上がれば、体験イベントのしおり作りなどの素材として登場するかもしれません。

ページトップへ

- 6月1日(火) 標本データベースを使ってみよう〜その3〜

- 陸上植物研究グループの海老原です。

http://db.kahaku.go.jp/webmuseum/

で、筑波実験植物園でどんな植物が栽培維持されているか調べてみましょう。

現在のところ検索できるのは、主に日本に自生する植物のデータ6万件弱です。

「維管束植物(生植物)」をクリックすると、右下のような検索画面が表示されます。

検索可能な項目は、

・TBG No. →管理用の植物の個体番号ですので、一般の方の目に触れることはあまりないかもしれませんね

・植栽区画 →園内のどこに植えられているか

・学名

・植物名 →和名です

・科名(学名) →「Rosaceae」など

・科名(和名) →「バラ科」など

検索したい内容を入力したら、「検索」ボタンを押してください。Enterキーでは進めませんので悪しからず。

ページトップへ

![]()