園内マップ

リーフレット・ガイドブック

園内マップ

園内は「世界の生態区」と「生命を支える多様性区」に分かれています。日本の代表的な植物、世界のいろいろな環境に育成する植物、生活に利用する植物など、およそ3,000種類の植物をご覧になれます。

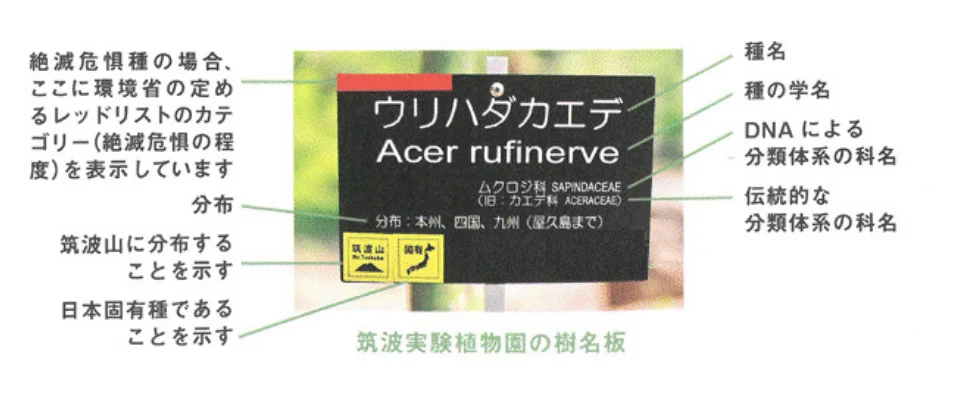

ラベルの見方

筑波実験植物園では、DNA分類体系にもとづいた樹名板表示をしています。

分類体系の変革期-APG分類体系とは何か?

近年、植物の分類が大きく変わりました。

ダーウィンによって「生物は神が創造したものではなく、共通の祖先から進化を続けて多様な種が生まれてきた」ことが示されて以来、生物の分類は、その進化の道筋(=系統関係)をできるだけ反映するように考えられてきました。そのために世界中の植物学者が、植物の根、茎、葉、花、果実などの形を詳しく調べて、様々な植物種の間の系統関係を探ろうと研究してきました。しかし、形を見た場合、系統関係が近いから似ているのか、同じような適応進化の結果似てしまったのか、あるいはどの器官の部位が系統関係をよく表すのか、判断が難しい場合があります。

これに対して、1990代から、DNAの配列情報を用いた分子系統解析が可能となり、様々な植物種間の系統関係が高い信頼性をもって明らかになってきました。その結果、それまでに使われてきた分類体系は、本当の進化の道筋を表していない部分があることが明らかになってきました。その中で、被子植物に関する世界中の研究成果を、被子植物系統学グループ(Angiosperm Phylogeny Group: APG)という研究組織が集積して体系化したものが、APG分類体系です。同様に、シダ植物と裸子植物についてもDNA情報に基づいた分類体系が示されており、植物の分類は、まさに変革期を迎えているのです。

これによって、これまでの常識がいくつも覆されてしまいました。例えば、双子葉植物は大きく2つのグループに分かれてしまい、離弁花類と合弁花類は分けることに進化的な意味が無いことが示されました。また、多くの植物種で所属する科が変わりました。例えば、カエデ科は無くなりすべてムクロジ科へ、スズランはユリ科からクサスギカズラ科に、という具合に。

筑波実験植物園では、すべてのラベル表示をDNA分類体系に移行しました。最初は、慣れない分類に戸惑うかもしれませんが、この新しい分類体系を知ることは、進化の道筋を知ることです。この機会に、植物の科名を覚えて植物の進化の歴史に思いをはせる、というのはいかがでしょう。

ミュージアムショップ

筑波実験植物園ミュージアムショップ(運営:財団法人 全国科学博物館振興財団)では、ガイドブック・植物画の絵はがき・しおり・一筆箋をはじめ植物に関する書籍など様々なグッズをご用意しています。

また、筑波実験植物園オリジナルグッズも販売しています。

場所:教育棟

営業時間:午前9時から午後4時30分

休業日:毎週月曜日、祝日の翌日

TEL:029-851-5159(リンクを新しいタブで開きます)

休憩スペース

園内には飲み物の自動販売機以外に飲食物の販売はございません。

お弁当をご持参いただくか、再入園が可能ですので、お近くのコンビニエンスストアやレストランにてお買い求めください。なお、再入園をご希望の方は受付にお申し出ください。

また、休憩スペースは、企画展、催し物等により使用できない場合があります。

教育棟周辺(飲み物販売コーナーあり)

教育棟周辺(飲み物販売コーナーあり) 中央広場

中央広場 研修展示館の2階

研修展示館の2階 あずまや(飲食不可)

あずまや(飲食不可) 温帯資源植物中央

温帯資源植物中央 プロムナード横

プロムナード横